よりよい観光をめざす観光学 後半

今回も<観光学がどんな学問か>というテーマを引きつづき考えます。前回では、観光学が観光という事象を‘科学的’に研究したうえで、その結果にもとづき、最終的に‘よりよい観光のあり方’をめざす学問である、という考え方を説明しました。観光という人間に固有な活動を観光学が研究するとき、そこには必ず‘価値’や‘意味’がまとわりつきます。このことは、観光学に限らず、人間世界を探究するすべての社会[諸]科学に具わる宿命といえます。

観光についての社会一般に普及する‘価値観’、つまり‘観光観’が、観光研究に大きな影響をあたえることを明らかにしたのは、前回(第16回)に紹介した観光学者、ジャファリ(Jafar Jafari)です。ジャファリは、大衆観光が出現したのち、世界の人々がもつ、といっても観光を享受できる人々に限られるので、経済的に豊かな国々の人々がもつ‘観光観’によって、観光研究の傾向が左右されることを指摘しました。つまり、ジャファリによれば、観光研究は世界の人々の観光観を土台として形成されてきた、というのです。

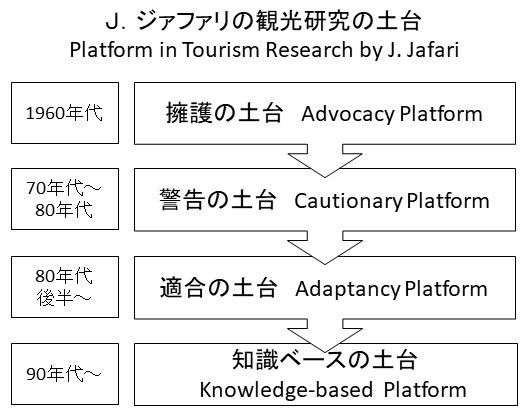

そして、観光の現実が変化すると、観光観が変わり、同様に観光観が変わると観光の現実も変わります。さらに、この現実と価値観の連動が、観光研究に反映されます。このような‘観光の現実’と‘観光観’との連動に着目して、ジャファリは、大衆観光が盛んとなった1960年代から90年代までの、世界の‘観光観が投影された観光研究の土台’を、下図のように整理します。すなわち、観光研究の土台は、擁護の土台 → 警告の土台 → 適合の土台 → 知識ベースの土台と移り変わっています。

この観光研究の土台というアイディアは、ジャファリが観光研究の文献を整理する枠組みとして生みだされました。後にこの枠組みは、観光研究の動向を整理するためにも用いられています。文献を整理した当初、観光研究の土台は、必ずしも一定の期間に区切られるものではない、とジャファリは考えましたが、それでも、概ね、一定期間ごとの観光研究の動向が特徴づけられています。

観光研究のそれぞれの土台から観光研究の動向をみてみましょう。

第一に、大衆観光が出現して、その経済効果から世界中で大きな注目を集めた1960年代の観光研究の動向です。この期間の観光研究の土台を、ジャファリは‘擁護の土台’とよびます。‘擁護の土台’は、大衆観光の隆盛が世界中の人々に好意的に受けとられ、大衆観光の発展を世界中が‘擁護する観光観’を有した状況です。このような‘擁護の土台’では、観光の経済効果についての経済学的研究や、効果的・効率的な観光経営についての経営学的研究などが盛んになされました。

第二に、大衆観光が多くの様々な負の効果をもたらす現実が顕著となり、その負の効果が世界中の観光地で多発し、多国籍企業などの介入も絡み、国際的問題となった、1970年代初めから1980年代前半くらいまでの観光研究の動向です。この期間の観光の土台は‘警告の土台’とよばれます。この期間には、大衆観光の観光地におよぼす深刻な負の影響に否定的な‘観光観’が世界中で大勢となりました。そのような価値観が広がるなかで、観光研究は大衆観光の負の側面を大々的に告発しました。これが‘警告の土台’です。‘警告の土台’の観光研究では、主に社会学、人類学、地理学などが、大衆観光による観光地の負の効果を考察し、その実態を厳しく非難しました。学術的な観光研究が社会的に評価されるようになり、現行の観光学が構築され始めたのはこの時期です。

第三に1980年代後半になると、負の効果を生みだす大衆観光にたいして、様々な観光関係者(stakeholders in tourism)が‘新たな観光のあり方’を模索しはじめ、次第にその試みが実践されだしました。それを主導したのは、後の2003年に国連専門機関となる世界観光機関(WTO: World Tourism Organization)でした[国連専門機関となってUNWTOという略称になっています]。このような‘観光の新たなあり方’を追求する期間が‘適合の土台’です。‘適合の土台’では、大衆観光の負の効果を解決し、独自の文化や自然を保護しながら観光振興をつづける観光地の事例研究などが、観光研究の主流となりました。これらの観光研究の成果は、‘観光の新たなあり方’の実践に一役買うことになります。観光研究において、大衆観光に代わる新たな観光のあり方は、当初‘オールタナティヴ・ツーリズム’と名づけられ、後に‘持続可能な観光’とよばれています。

そして第四に、1990年代になると、新興中進国からも大勢の観光客が海外に送りだされ、国際観光客数が右肩上がりで増加しながらも――これは大衆観光の一側面ですが――、エコツーリズムや新しい文化観光などが世界各地で実践され、‘新たな観光のあり方’の考え方が世界中に定着し始めました。‘観光は21世紀の基幹産業’という標語が喧伝され、観光が経済の側面ばかりでなく、社会文化や環境の側面でも世界各国に大きな影響を及ぼす社会現象となったため、多くの研究者が観光学に取り組むようになりました。この期間に観光研究者の間では、観光という現実にたいして‘科学的’にアプローチしようとする意識が高まりました――それ以前にも観光研究の科学的アプローチはなされていたのですが。これが、観光研究の‘知識ベースの土台’です。

ジャファリは、‘知識ベースの土台’にもとづく観光学の動向を歓迎し、この土台による観光研究が観光学の理想だと主張しています。しかし、観光研究では‘警告の土台’と‘適合の土台’の実績も捨てがたい、と私は考えています。観光学が応用‘科学’として‘科学的’アプローチを適用することは必須ですが、その成果にもとづき、観光の変容する現実に則して‘よりよい観光のあり方’を探求することも、観光学に課せられた重要な役割ではないでしょうか。いや、観光学だけでなく、‘価値’や‘意味’が絡みあう ‘人間世界’を研究するどんな社会科学も、個人や社会の‘よりよいあり方’の議論に一役買う責務がある、と私は感じています。

さて、<観光学はどんな学問か>という‘問い’について、<観光学はよりよい観光を探究する学問である>という‘答え’で締め括りたいのですが、この答えにかかわる観光学の哲学的基礎についても考えてみます。毎度、抽象的で理屈っぽい、むずかしい話になりますが、これは、本当に観光学を学ぼうとするとき、いや観光学に限らず、大学で学問を真剣に学ぶときに重要な議論ですので、それを理解することに挑戦してください。とことん考え尽くす、それが大学での学びです。それでは始めます。

観光学が<観光とは何か>という‘問い’に答えるさい,研究者は少なくとも‘2通りの答え’を用意すべきだと考えられます。その2通りの答えというのは,ヴェーバー(Max Weber)の用語に倣えば,一方で<研究対象を客観的にとらえる>ための‘認識根拠 Erkentnnisgrund’にもとづく‘答え’、そしてもう一方では、<研究対象の研究が社会的に価値のあることと判断する>ための‘実在根拠 Realgrund’にもとづく‘答え’です。(ヴェーバー, M.『歴史学の方法』祇園寺信彦・祇園寺紀夫訳,1998年,講談社学術文庫)。

ヴェーバーによれば,社会科学の研究対象である社会的な現象全般,すなわち複数の人がかかわって生じる心理的,文化的,経済的な社会現象にはすべてに‘価値’や‘意味’が絡みあうので,社会科学の研究は研究対象を科学的にみる‘認識根拠’だけでなく,研究対象が研究にとって有意味であることを示す‘実在根拠’も明らかにしなければなりません。そして,当然,すべての社会科学の研究成果は‘認識根拠’と‘実在根拠’にもとづいて提示されることになります。

そこで,応用社会科学としての観光学もまた,‘観光’の意味を‘認識根拠’と‘実在根拠’に照らしてとらえねばならない、と考えられます。観光学の‘認識根拠’は、‘観光’事象を社会科学の方法論によって論証することで確定されますが,その‘実在根拠’は観光の現実が歴史的に変化し,また研究者個人の主観を交えた哲学的思考によって提示されるので,取り扱いが難しくなります。しかし,偉大な社会科学の業績は,大抵,研究の‘実在根拠’が研究対象の‘認識根拠’によって裏づけられています。このことの証左は、古典と評価される社会科学の業績にみられます。社会科学の古典を読んで、確かめてみてください。そして、観光学の研究者にも、‘実在根拠’と‘認識根拠’にもとづいて‘観光’を探究することが、銘記されるべきなのです。

* * *

本講の第14回から今回第17回までつづけた<観光学はどんな学問か>というテーマは今回で終わります。次回からは‘観光まちづくり’や‘ホスピタリティ’などのような、より具体的な観光学のテーマになりますので、これまでよりはいくらか理解しやすいはずです(と思います^^;)。